川观新闻记者 任紫鑫 川观新闻绵阳观察 付乔崧

初冬时节,绵州大地产业发展热潮涌动。

在绵阳巨星永磁材料有限公司,高度自动化的产线有序运转,这里生产的一块鸡蛋大小的磁钢,充磁后能吸起约400公斤重物。

绵阳惠科显示科技有限公司车间内,50多条全自动化液晶面板后端加工生产线昼夜不息,从4.7英寸到86英寸的液晶显示面板等产品依次下线。

刚揭牌不久的四川省具身智能机器人训练场内,一台台机器人正在模拟的真实环境中学习识别、抓取和操作,这里不仅是西部首个省级具身智能机器人训练场,更是绵阳产业升级的缩影。

今年以来,绵阳围绕“587+”重点产业体系建圈强链,推动工业经济能级持续提升,2025年,绵阳成功入选工信部新型技术改造城市试点、中小企业数字化转型城市试点两个国家级试点,成为全国为数不多的同年获得“双试点”城市,也是全省唯一一个连续三年入选国家产融合作试点城市。

从长虹、九洲双雄并立,到国家级“小巨人”企业茁壮成长;从机器人产业“从零到链”的突破,到科技创新平台如雨后春笋般涌现,绵阳工业正以崭新姿态展现出强劲的发展势头。

龙头引领,筑牢产业根基

在不久前公布的首批国家级制造业数字化转型促进中心建设主体名单中,四川长虹电子控股集团有限公司和四川九洲投资控股集团有限公司双双上榜。绵阳入选数量占据全省入选数量的一半,并且是全国唯一有1家以上企业入选的非省会城市。

四川长虹新能源科技股份有限公司生产车间。付乔崧 摄

长虹和九洲的入选,是绵阳多年来锚定产业数字化战略、深耕转型服务体系建设的一个缩影。

四川长虹电子控股集团有限公司聚焦电子信息制造业,依托深厚的智能制造积淀,为行业提供从数字化诊断到智能工厂建设的全链条服务。

而四川九洲投资控股集团有限公司联合体则横跨电子信息制造业、航空行业、电力装备行业三大领域,以技术创新为核心,助力多赛道企业破解数字化转型难题。

“长期来看,绵阳始终将产业数字化作为推动工业高质量发展的关键抓手。”绵阳市经信局有关负责人表示,绵阳通过出台专项实施方案、成立市领导牵头的工作专班,构建起“政策引导+资金支持+生态协同”的推进机制,持续降低企业转型门槛。截至目前,绵阳已培育国家级“双跨”平台1个,长虹新能源、华丰科技等4家企业成功入选国家级5G工厂名录,19家企业入选四川省2025年度先进级智能工厂,3家全国卓越级智能工厂,均居全省第二。

真金白银的政策支持正为绵阳的企业创新发展注入强劲动力。根据《绵阳市推进新型工业化高质量发展若干政策措施》,对新认定的国家技术创新示范企业、国家企业技术中心,给予100万元一次性奖励;对新认定的四川省技术创新示范企业、四川省企业技术中心给予20万元一次性奖励;对牵头获批新认定的国家级、省级制造业创新中心分别给予200万元、100万元一次性奖励。

梯队崛起,锻造专精特新

11月24日,绵阳科技城新区四川欣富瑞科技发展有限公司的生产车间里,工人们正加紧生产显示模组专用的散热膜。

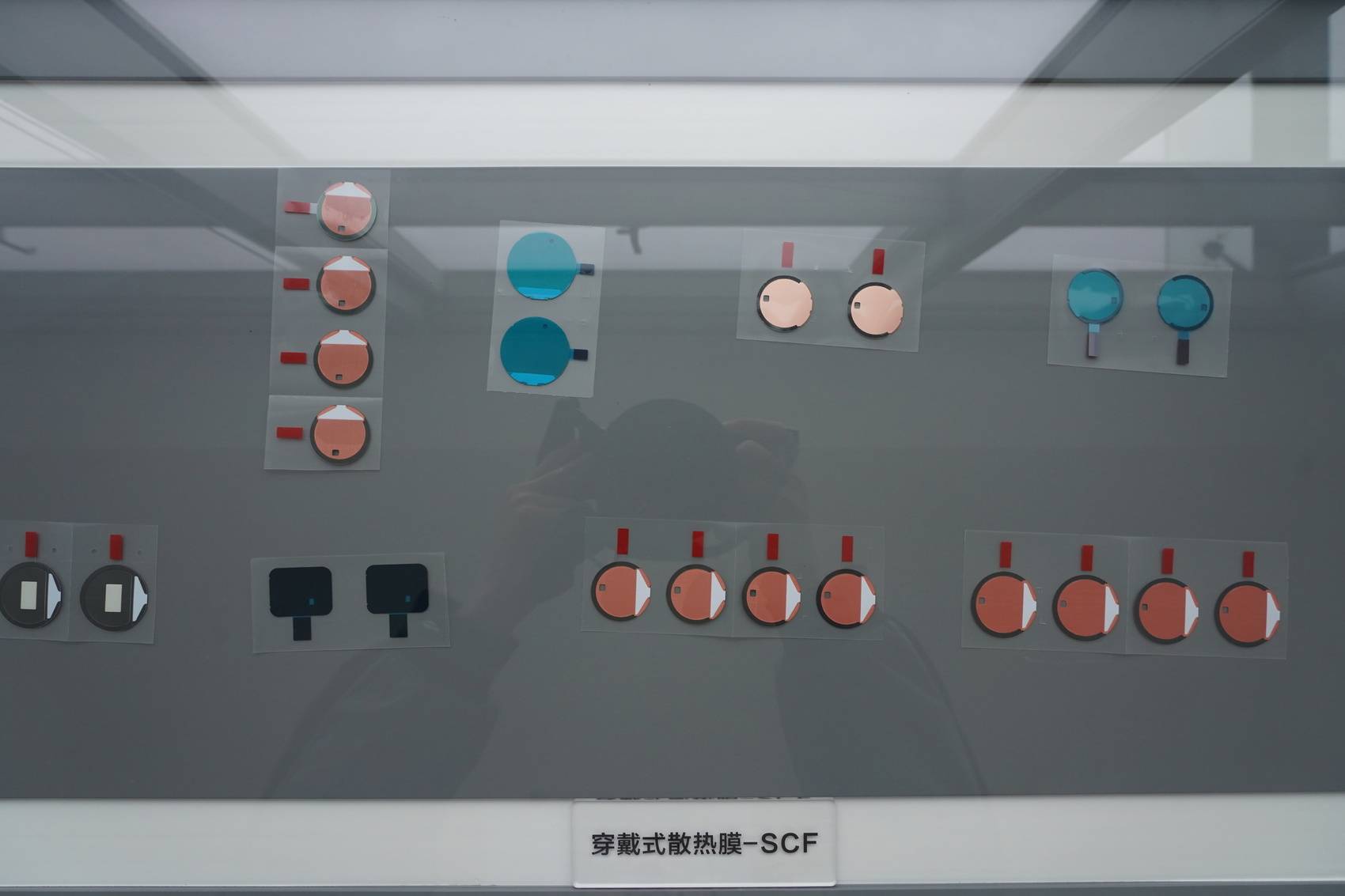

四川欣富瑞科技发展有限公司生产的穿戴式散热膜。付乔崧 摄

“我们的散热膜产品在京东方的供应量占三到四成,全行业市场占有率约20%。”公司行政主管刘鹏告诉记者,作为京东方的重要供应商,公司今年成功入选国家级专精特新“小巨人”企业。

欣富瑞是绵阳中小企业梯度培育的典型代表。

在绵阳科技城新区,特种环境作业机器人产业集群展现出蓬勃生机。该集群近年来实现跨越式增长,产值从2022年的147.39亿元跃升至2024年的252.48亿元,汇聚了23家国家级专精特新“小巨人”企业和93家国家高新技术企业,形成了“龙头引领+中小配套”的协同发展格局,构建起覆盖“核心零部件—本体制造—AI算法—系统集成—场景应用”的全产业链生态体系。值得一提的是,该集群刚刚入选2025年度国家级中小企业特色产业集群,为绵阳工业发展再添一张“国字号”名片。

绵阳科技城新区的机器人。郭超英 摄

截至目前,绵阳已培育国家级专精特新“小巨人”企业45户、省级“专精特新”中小企业438户、创新型中小企业312户。先后建成国家级中小企业特色产业集群4个、省级11个,数量均居全省第2、西部前列。

为支持中小企业发展,绵阳建立了升规后备库、创新型中小企业、省级专精特新、国家级“小巨人”培育库组成的“四库三台阶”优质中小企业梯度培育体系。

2021年以来,绵阳新增规模工业企业超500户,新增省级专精特新企业404户、国家级“小巨人”企业40户。

其中发掘培育“587+”产业专精特新企业180户。

聚链成势,构建现代产业体系

在今年举行的第十三届中国(绵阳)科技城国际科技博览会开幕式上,一场别开生面的机器人表演让在场嘉宾印象深刻。

中国兵器装备集团自动化研究所有限公司、天链机器人、优理奇、乐聚4家绵阳企业携21个“绵阳造”机器人组成“表演天团”惊艳亮相。

舞台上,能在-20℃到55℃环境下稳定工作的机器狗跟着节奏变换动作;乐聚全尺寸机器人“夸父”与舞蹈演员共同完成太极拳表演;wanda机器人摇身一变“摇滚乐队”,现场开启音乐共创。

这场国内首次多企业、多型号机器人同台演绎的情景剧,既是绵阳创新“硬实力”的展现,也是这座城市产业发展的生动注脚。

机器人产业是绵阳重点发展的新赛道之一。在8月举行的四川省机器人产业供需对接活动上,绵阳组团参加并签约2个项目、发布43项产业机会清单。

今年以来,绵阳将机器人产业列入7个特色产业新赛道精准发力,通过创新驱动、深化改革,基本形成涵盖关键零部件、整机制造、场景应用的全产业链条。规模已实现“零”到“链”突破,正在从“链”到“群”跃升。

当前,绵阳正抢抓制造业新型技术改造、中小企业数字化转型国家级“双试点”城市机遇,积极推进制造业智能化、绿色化、融合化发展。其中,“587+”产业体系是绵阳产业发展的顶层设计,系统构建重点产业建圈强链“587+”产业体系,创新建立“五个一”工作机制,制定“一图一表一队”及特色产业新赛道政策措施。

绵阳作为省重点产业链主要承载地的产业链6条,省重点产业链协同发展地的产业链10条,数量均居全省第2位。2025年上半年产业链发展指数居全省第1的2条、第2的3条。

“接下来,我们将加快推进‘587⁺’重点产业体系建设,着力打造电子信息、先进材料等五大特色优势产业生态圈,加快重点细分领域强链补链延链,建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系,为绵阳加快建成省域经济副中心筑牢坚实产业根基。”绵阳市经济和信息化局相关负责人表示。

平台赋能,激活创新引擎

11月24日,位于绵阳市长虹城市会客厅的四川省具身智能机器人训练场,一台优理奇Wanda机器人正张开双臂,完成搬箱子、贴胶带封口等动作。和它一同在此接受训练的,还包括乐聚夸父机器人等十余款“绵阳造”机器人“学员”。

第十三届科博会上展出的优理奇机器人。郭超英 摄

该训练场由四川长虹电器股份有限公司牵头筹建与运营,采用政府引导、企业主导、市场化运营方式。

“训练场采用‘1+2+N’模式进行建设,即一个创新中心、两个场景训练基地以及N个多元化末端一线应用场景。”训练场技术部总监王鸿介绍,建设省级具身智能机器人训练场,相当于给机器人打造一所“学校”,通过模拟构建丰富的物理环境、实现深度交互与海量数据采集,加速机器人自我学习、算法迭代与能力升级。

为确保训练场高质高效建设,训练场制定了阶段性发展目标:在2025年完成训练场建设运营体系搭建,集聚相关企业7家以上,2026年实现企业集聚15家以上,力争全年提供机器人研发、测试、训练等服务500次以上。到2027年,企业集聚规模突破30家,在机器人相关领域转化应用新技术30个以上、推出新产品10台(套)以上,建成国内一流的具身智能机器人训练场,积极争创国家级创新平台。

在绵阳,像这样的创新平台正不断涌现,成为引领产业升级的重要引擎。今年,中国兵器装备集团自动化研究所和长虹电子等8家单位共同开展了全省唯一的人形机器人制造业创新中心联合揭榜签约。

走进中国兵器装备集团自动化研究所有限公司,科研人员正在调试最新一代人形机器人。

作为四川省人形机器人制造业创新中心的牵头单位,这里汇聚了来自产业链上下游的创新力量。

该企业牵头制定了首部人形机器人国家标准《腿式机器人性能及试验方法》,建成四川省人形机器人创新联合体、四川省防爆工业机器人工程技术研究中心等。其研制的首款全力控人形机器人已经在制造生产线上实现扫码、贴标等示范作业。

“我们将集聚创新要素,积极与相关高校、企业建立合作关系,共建联合实验室,吸引更多企业和科研机构共同参与人形机器人的研发创新。同时,优化创新生态,推动前沿技术研究,同时建立开放数据共享平台,促进创新生态的形成。”中国兵器装备集团自动化研究所有限公司有关负责人表示。

创新平台建设是绵阳创新发展的重要支撑。绵阳拥有国家发改委企业技术中心10家,数量全省第二,省级企业技术中心173家,位居全省第二。此外,绵阳还有省级制造业创新中心2家,国家级技术创新示范企业4家,数量均为全省第二。

“创新平台汇聚高端资源,攻克技术瓶颈,加速成果转化,有力推动绵阳产业链升级。我们将持续优化平台生态,使其成为引才聚智、驱动创新的核心载体,为绵阳经济高质量发展注入澎湃活力。”绵阳市经信局相关负责人说。