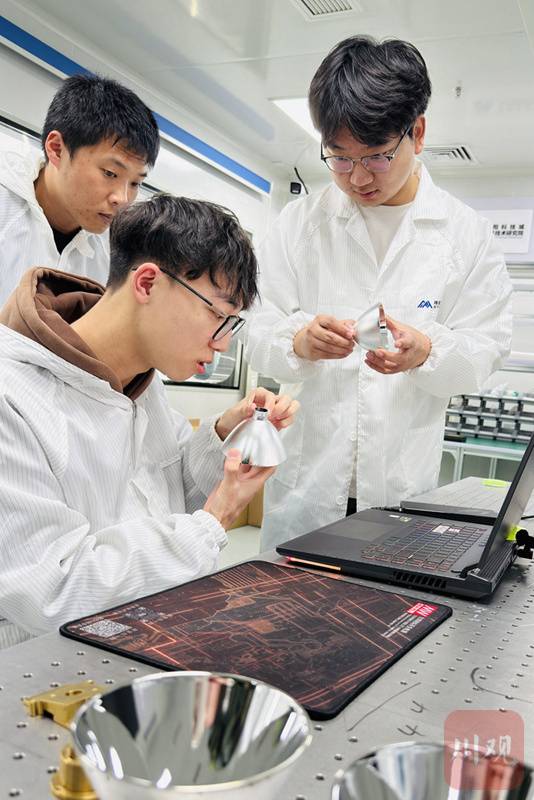

马旺(右一)和团队成员做实验(郭超英 摄)

川观新闻记者 祖明远 川观新闻绵阳观察 郭超英

一线故事

11月18日下午,在绵阳科技城光子技术研究院(以下简称“光研院”)的一间实验室里,两名技术人员正在对光谱数据逐一分析,力求在产品核心性能与实际应用成本间找到平衡点。

“这些数据将为研发近红外傅里叶变换光谱仪提供支撑,目前已完成核心光学探头与光纤分路器的研制,正在做光谱仪工程样机的开发工作。”该研究院光学研究员马旺说。从2024年7月组建开始,该团队计划用2年时间完成整机工程样机的研制。

不大的实验室、几名固定研发人员,再加上十余名兼职的研发顾问,他们的任务却很艰巨:从一成立,就瞄准挑战国外企业对该产品的垄断。

党的二十届四中全会提出,加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力。在绵阳,越来越多的高层次科创团队活跃在一线,推动科技成果加速“落地生金”。类似这样的激光应用创新团队,仅在光研院就有6支,还有更多项目还在储备或进入生产阶段。

为何激光应用项目“扎堆”在绵阳出现?秘诀就是院地协同推动科技成果转化的“赛马”机制,通过选“赛道”、拼“圈速”筛选和培育优质项目。

马旺(右一)和团队成员分析研究产品改进(郭超英 摄)

“选赛道”以应用为导向

马旺团队瞄准的近红外傅里叶变换光谱仪,是一款检测仪器,只需“照一下”就能检测水分、淀粉、脂类等含量,因此在酿酒、饲料等领域有旺盛需求。“目前仅中国市场就达到约40亿元的规模,还在以每年增长10%的速度发展。”马旺说。

近红外傅里叶变换光谱仪的核心功能并非秘密,但依托在绵相关院所的技术支持,实验室设备可达到更高的技术参数,检测出来的数据也就更加精准。更关键的是,在这条“赛道”上,有望打破国外垄断。

2024年7月,项目团队正式组建,孵化基地就位于院地协同建设的光研院。方向选准,事半功倍。该研发团队实验室不算大,三张桌子分别是光学试验台、电控工作台和机械零部件加工台,这也是该团队三个主要的技术板块,组合起来就是一条小型的试验生产线。“要解决应用中的实际问题,需要适配高温高压等环境,就需要我们在设计、工艺,以及操作便利性等角度进行攻关。”马旺说。

在相关院所技术支持下,团队用了4个月就实现了核心器件光学探头的研制并收获了首个订单。目前该光学探头已在热电厂等得到应用。

以应用场景为驱动,对应院所技术储备,进而促成技术成果与产业发展的“双向奔赴”,这正是光研院成立的初衷。“‘赛马’的关键是选准赛道,然后就可以从实验室到试验生产线,再注册公司建设生产线,一个创新产业就能这样‘跑’出来。”光研院相关负责人说。

马旺(右四)在“青科杯”上领奖

“拼圈速”以赛事促成长

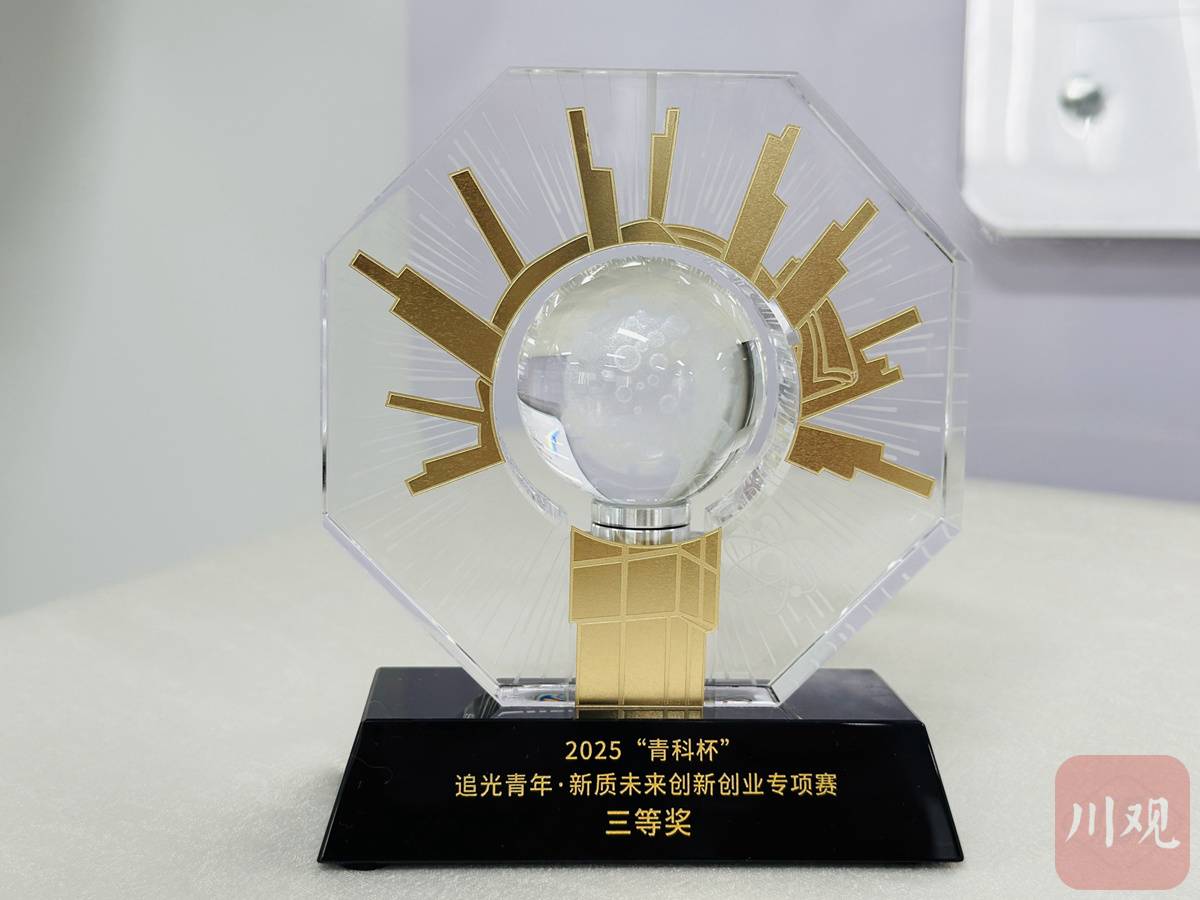

选准“赛道”后,要脱颖而出,还需要看产品化的速度,能否收获订单,进而走上产业化道路。如何判断“圈速”?绵阳选择了一场名为“青科杯”激光领域专项赛。

实验室里有一张照片,马旺和其他团队代表一同站在领奖台上。这是2025年9月,他们获得“青科杯”三等奖的领奖时刻。

赛事期间,绵阳对外发布“光子科创城”发展规划与激励政策,可为创新团队提供最高2000万元的奖励,力争到2030年全市激光产业规模达到500亿元。更重要的是,通过赛事,马旺团队受到两家投资机构的关注,计划在工业样机正式研制成功后再进行下一步的接触。

而2024年获奖的多支团队已借助赛事走上了产业化的“快车道”。最近,上海语荻光电有限公司正在向光研院申请300多平方米的生产空间。该公司专注于超精密光学元件的研发制造,通过2024年“青科杯”收获新的投资和订单,由此该公司将新的生产基地落户于此。

过去的一年,该公司营收同比增长近140%,累计获得订单超7000万元,在手订单已突破1亿元,科研人员从最初的50人增长至150人以上,团队规模实现跨越式扩张。

在今年的“青科杯”上,上海语荻公司负责人也从选手“升级”为评委,“好的赛事,让技术找到适配的落地土壤,让资本看见创新的产业潜力。”该公司负责人说。

“青科杯”奖杯(郭超英 摄)

专家解读

西南科技大学数理学院教授蒋勇:

从光研院到绵阳光子科创城,生动诠释了“科技创新—产业转化—规模跃升”的闭环逻辑,为破解激光领域“技术沉淀多、产业转化慢”难题提供了可复制路径。

其核心突破在于机制设计创新,参考“赛马”机制,以应用场景为“赛道”,精准链接在绵科研院所的尖端技术储备与市场的迫切需求。这种机制不仅高效筛选出高潜力项目,更通过“青科杯”等赛事平台,直接对接资本与市场,为创新团队提供直接的激励,形成了“研发-展示-融资-产业化”的闭环链条。

其创新还体现在载体功能重构上。研究院并非传统实验室,而是集“实验室—试验生产线—初创公司”于一体的产业孵化器。它通过提供共享研发空间与中试服务,支持团队快速完成光学探头等核心部件研制并获取订单,实现了“科研—工程—制造”的无缝衔接。

这凸显了以赛事促成长、以平台促转化的新模式:以市场需求为导向,以院所技术为基石,构建起创新链、产业链、资金链深度融合的生态体系。未来,这一模式可为区域发展光子、激光等前沿产业集群提供重要借鉴,加速新质生产力的培育与壮大。